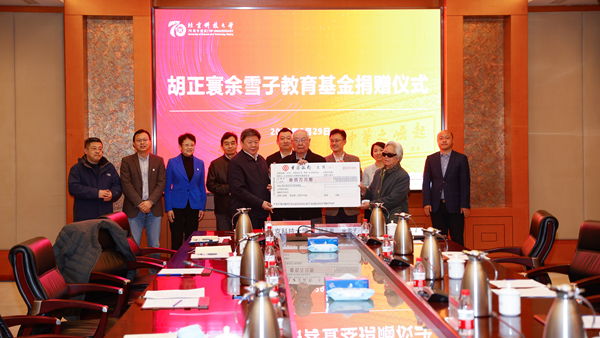

职场女性处境如何?李一诺:女性是“八爪鱼”一样的存在 天天快看点

澎湃研究所策划《女性友好城市十问》,关注城市中女性权益的十个面向。本篇聚焦职场女性,在女性力量越来越在职场中崛起的当下,性别刻板印象仍然遍布职场的方方面面,成为女性事业发展困境的主要因素。一土学校联合创始人李一诺表示,那些突破职业天花板的女性有着“愿意打破常规”的共同特质,特别地勇敢、创新、自主。但男性用常规路径能实现的晋升,为何却在女性身上失效?这就是性别职场天花板。

制图 澎湃新闻王璐瑶性别歧视开场的职业之路澎湃新闻:职业中的性别刻板印象,可能在进入职业之前的教育环节就存在了,您是否有这样的体验和经历?

(资料图片)

(资料图片)

李一诺:有的,我读书时有文理科分班,当时大家都会认为女生去文科男生去理科,反之就会被认为是少数或者是另类,这是我当年的现象,它可能没有数据支撑。现在大学里学习STEAM(科学Science,技术Technology,工程Engineering,艺术Arts,数学Mathematics)的男女生比例已经很可比了,有时甚至女生比男生还多,至少证明了现在大学录取时是没有偏差的,但进入职场后,科技行业的女性只占雇员的25%,占高管的11%,说明了这些行业更喜欢招男性员工,而不是同等资历的女性。

去年我和《看不见的女性》的作者卡罗琳有一个对谈,她说到自己性别意识觉醒的时刻。她说自己本来不是女性主义者,但有一次老师让他们想象科学家的形象时,她发现她想象的科学家是个男性,这时她才意识到性别刻板印象是非常深刻的,而且我们每个人都在无意识中认可了这种刻板印象。我们也谈到语言中的性别问题,比如西班牙语、德语等的词语分阴性、阳性,比方说,护士是阴性词,而医生就是阳性词,显然就有职业上的性别刻板印象,所以我特别推荐大家去看《看不见的女性》这本书,里面充斥着这样的案例。

澎湃新闻:女性在招聘和晋升时,可能会因为生育遭遇性别歧视,您怎么看?

李一诺:我觉得企业能做的有限,它当然可以做一些事情,但说到底这是一个更大层次的社会问题。如果没有生育,那人类社会就不存在了,因为有女性生育,我们才有下一代,我们社会才有经济,才能发展,所以其实社会是受益人。

女性生育是生理决定的,当她需要休息,需要离开工作一段时间的时候,就形成了一个客观的成本,问题就是成本谁来负担。如果说企业应该支付,企业肯定说我不想支付,因为企业的利润也是有限的。从一定程度上来讲,企业有这种考虑无可厚非,因为企业最终是为股东负责,而股东看的是利润,所以企业会遵循它的商业规则。但是当涉及到生育和关系到社会未来的事情上时,企业可能就不能完全以商业规则的运行下,去解决这个成本问题。

但现在的情况可能是,公共层面的支持有缺位,所以最终变成了个人和企业之间的对立,如果企业不承担,那就是个人承担了,企业可能会选择不雇佣适育年龄的女性,或者在升职加薪上出现性别歧视。但企业也不是公共主体,而是私人法人主体,所以问题的核心在于社会保障的欠缺,社会对生育这件事情的成本承担不到位。

我认为比较合适的解决方案,首先应该有一个公共主体利用财政税收去承担社会生育上的大部分成本,然后在社会层面(如慈善机构、公益组织)和企业层面对政策作出响应和支持,只有当这三个领域都在共同作用时,它才是一个有可能平衡的解决方案。

在公共层面上,呼吁企业不歧视是一方面,最重要的还是要提供实际的社会保障,比如说生育险和带薪产假是现在国际都比较普遍的做法,只是各个国家的做法并不相同。《看不见的女性》里有数据,经合组织里有12个国家是给产假中的女性补发全额工资,但这些国家的产假平均只有15周,比如葡萄牙是提供100%补发工资的国家之一,但它只提供6周产假,爱尔兰的产假为26周,但生育津贴只有工资的34%。

另外,还有一些措施,包括增加男性育儿假,在一定程度上是可以降低性别歧视的,当然如果公共保障不到位的话,它还是会变成企业的成本问题,那企业会不会更倾向于招那些已经不需要产假的人了?所以总的来说,社会的保障才是最重要的。

《看不见的女性》澎湃新闻:除了生育带来的性别歧视之外,性别同工不同酬也是一个全球现象,同工同酬难以推动的原因在哪里?李一诺:首先,女性问题是个历史非常长的问题,女性在100年前才获得投票的权利,整个女性的平权运动,还远远没有完成,包括一些发达国家像瑞士1971年才有女性投票权。所以放在整体历史长河来看,古今中外的女性都是在平权和平等方面受压抑的,它有很强的历史惯性。第二,薪酬政策制定者以男性为主,而且制定政策的习惯常常会以历史为鉴,就是在历史版本的基础上做一些调整,所以它的改变非常缓慢。

我以前写过一篇文章《女性为什么更穷》,里面引用了两个研究报告,一个是2014年联合国妇女署支持中国学者的一项研究《中国经济转型中的性别平等》,里面说从1990年到2010年的20年间,劳动力市场中收入的性别差距越来越大。城镇在业女性的平均收入从男性平均收入的77.5%下降到了67.3%,而农村的男女收入差距扩大得更严重,从79%下降到了56%。另一个报告是2021年友成基金的《农村女性经济赋能扫描研究报告》,它指出2017年的农村女性的收入只占男性的49.6%,所以从两个报告的数据可以看出,从1990年到2010年,再到2017年,17年的时间里,女性与男性的收入差异一直在不断扩大。

除了数据之外,我记得作家淡豹写过一篇文章讲中国农村女性,一般大家觉得农村女性就是带孩子对吧?但其实她们的工作量是非常大的,一边育儿,一边参加农业生产,而且和男性分工不一样的是,女性在生产中不算整工,她们在家庭中的劳动是无偿的,所以说,女性在田里的劳动得不到平等报酬,但育儿和家务责任丝毫没有减少。

虽然我列举了一些报告和文章,但这类文章并不是很多,所以我觉得性别收入拉大的原因之一在于从女性视角讨论问题的研究是非常缺乏的。我们总是说 GDP涨了多少,人均收入涨了多少,似乎大家都在变好。但实际上并不是的,因为性别视角观察的缺失,让大家以为情况都在变好,当然其中一个原因是我们没有足够的数据去做研究,而性别数据的缺失也使得政策倡导比较难,因为政策的倡导也需要有报告来支撑,之后再联系媒体做数据的发布,不断发声,形成一种推动力量去促进政策的制定。

关于同工不同酬的改善,就我看到的情况而言,国际上在这方面已经有一定的法律保障了,就是一般公司都会说得非常明确,工资与包括性别、肤色、年龄、宗教信仰都没关系。尤其是中低层的工作,比方说超市里雇售货员,就是一个人一小时20美金,哪怕你少付我一分钱,我都可以告你。但最难的实际上是到了高层,在工资方面会有很多的协商和议价,也会涉及到所谓的隐性天花板。

打破职业天花板的可能性

澎湃新闻:关于女性的职业天花板,从您的经历来看,是由哪些原因造成的?

李一诺:从我的职场经验里看,第一个原因的确和性别有关,因为到了职业较高的位置,可能更重要的是所谓的“关系网”。在美国有一个很典型的说法,说高管层就是一个“old boy"s club”(老男孩俱乐部),他们这些高管周末会一起去打高尔夫球,但如果你是女性,你不喜欢打高尔夫球,你跟他们就没有这个社交,实际上很多公司中层的“关系网”是非常重要,但女性在这种社交层面的习惯是不一样的。

第二,大量女性在职业上的成长,特别是到了senior(中层)阶段,其实是需要mentor(导师)的,就是有人愿意提拔你,刚刚说的与高层的社交,其实不是去交朋友,而是让有人愿意take interest in you(对你感兴趣),就是有人愿意作为你的导师,愿意为你的成长和你在公司里的晋升负责,他们会帮你留意升职的机会。这样的mentor实际上女性遇到的比例要比男性低很多。因为那些老的男领导会有顾虑,他们怕万一别人想成别的事情怎么办,但一个50岁的老头提携一个30岁的男性很正常,所以这里又有性别上的困难。

第三,30岁到45岁的女性其实是很艰难的年龄,这段时间不管是事业,还是家庭,都对她们有全方位的高要求,因为这时候大部分人会有孩子,而孩子正是最耗神的时候,同时这个年龄阶段的工作要求也特别高,有些人可能竞争一些职位了,所以她们就会像八爪鱼一样,什么都得做,但不能说我先把工作搞好,再管孩子,因为孩子的成长也不会等你。同时,这个时候父母的年纪也大了,有些人的父母会生病,就还得照顾父母,所以这段时间对大量的女性,真的是处于一个全方位挤压期。这也就造成了她再往上走一步,是个很有挑战的事情。

数据显示,全世界的女性做无偿照料上的时间比男性多三倍,说明了女性要花大量的时间在没有报酬的工作上,包括做家务,带孩子和照顾老人等一些情感劳动。与此同时,男性拥有的休闲时间比女性多出很多,英国国家统计局的数据是,男性每周享受的休闲时间比女性多出5个小时。所以,虽然读商学院的女性可能已经超过男性了,但到了公司高管或者董事会层面,占比基本上就是个位数了,这个是没有变的。

澎湃新闻:您身边那些打破职场天花板做到公司高层的女性,她们有什么共同点吗?这是否会带来一些启发?

李一诺:首先她们一般都是在家庭上有比较好的解决方案的女性,比如说老公很支持她的事业,家里有父母的帮忙,哪怕是单亲妈妈,但她有两个阿姨可以帮忙照顾孩子,每个人可能情况不一样,但她们背后肯定都有一个家庭的支持体系,让她们能有时间和精力去追求事业和晋升,这是非常重要的前提。

第二,她们都有比较主动的意愿去打破职场上的性别固化,她们不会用性别去限制自己,比如会觉得男性能做的我也能做,也会比较主动去寻找mentor的机会。

最深层次的,大家还都是愿意打破常规的人。值得注意的是,女性能做到这点,相对男性来讲是不一样的。女性的“打破常规”是指,那些男性按照常规的做法可以做到的事情,女性却需要通过打破常规的路径来实现。在职场中,如果一个男性的工作能力不错,也有mentor,自己勤勤恳恳干十几年,他能比较常规地升上去。但女性要实现职场晋升,就必须特别勇敢,去打破常规,特别创新,特别有主意,再加上一些机缘和幸运的成分,才有可能晋升。这就是性别天花板,为什么女性用常规的做法做不到?

澎湃新闻:您曾经提到自己在麦肯锡时有一个女领导,说话叽里呱啦手舞足蹈,当时您觉得这样的形象也能当领导,是一种激励,感觉她突破了传统领导的精英形象。

李一诺:对,所以我现在做视频,很多人会说你怎么那么爱笑,我觉得我就应该这样。大家一想到领导或者很成功的人,好像都是正襟危坐的、穿西装的老年男性的形象,这其实是有问题的。当所有领导都是一个形象的话,那很多人一进职场会发现自己永远成不了那个样子,就会让他们觉得这不是一个他们可以参加的比赛(game),那大家就不想玩这个game,也玩不了,所以得有更多元的形象出来,至少我觉得我可以做出另外一种形象,而不是只有某种形象是对的。

曾经有人问RBG(美国知名女性大法官,Ruth•Bader•Ginsburg),你认为大法官里应该有多少个是女的?她说应该有9个,大家都吓坏了,说怎么可能有9个,她说这么长时间里9个都是男的,你们也不觉得是问题。这句话非常一针见血。我们看国际新闻、联合国开大会或者一些外交场合会时,90%都是男性,但大家就觉得OK,但是如果有一个会都是女性,肯定会觉得这是个妇女大会。这就是问题,性别印象无处不在。所以多元化的表达和形象是很重要的。让大家看到有很多人是不一样的,各种形象都是可以成功的,至少是被允许有机会成功的,这对年轻人和女性都非常重要。

当地时间2018年12月15日,美国首都华盛顿,美国最高法院大法官露丝·巴德·金斯伯格。视觉中国 资料图澎湃新闻:随着数字技术的发展,您觉得对女性来说,未来是机会越来越多,还是可能会加大性别数字鸿沟?李一诺:总的来说,我觉得是会加大鸿沟的。首先,大家肯定都会从技术的进步中受益,因为水涨船高,但是整体都受益的情况下,可能女性和男性的受益差距会越来越大,我看过一个研究,AI工程师学90%是男性,而AI技术也是由人去输入、编码的。那这个人肯定也有他的思维定式,这种定式就会通过技术进一步放大。

举一个典型的医药科学上的例子,医药公司在药上市时需要做临床实验,为了实验数据比较干净,那些科学家就不喜欢用女性做临床,就算用女性也最好是她们不来生理期的时候,因为他们觉得生理期干扰数据。但这是很可笑的,因为之后服药的人里面,肯定会有来生理期的女性,她的荷尔蒙就是会变化。但整个临床实验却故意撇开这些情况。我们说新药上市好不好?肯定比没有要好,但相比男性,女性会更不受益。包括女性现在的心理健康,焦虑,精神卫生的发病率都比男性高,而且高2~3倍,而不是10、20%,这都反映出我们基于性别的一些研究和技术还是差得很远。

另一个角度是,很多技术实际上是一种消费的技术,而且大部分是消费女性的。比如游戏里大量的英雄都是男性,都是我们真实社会中偏见的投射而已。所以,如果没有足够的性别意识,可能技术反而拉大性别的差距,而不是缩小。

不便的女性职场空间

澎湃新闻:关于职场空间的女性需求,比如缺少母婴室,女厕所拥挤,或者阴暗的楼道,都会让女性产生恐惧或者感到不便,您有相关的经历吗?

李一诺:这些例子都是非常普遍的。2015年左右,我在杭州一家不错的互联网公司出差,那时候我还在哺乳期,我说你有没有房间或者办公室可以用,回答是都没有,后来他们说你可以去HR的办公室,那里面基本上都是女的,我就在十几个女性共用的办公室对着墙角备奶。

还有你刚才讲楼道黑,那里可能会聚集着很多抽烟的男性,所以那里基本上就是个男生的天堂,但对于我们女性来说,我一个人走在黑暗的楼道里还是会感到恐惧。

制图 澎湃新闻 王璐瑶(本文来自澎湃新闻,更多原创资讯请下载“澎湃新闻”APP)

标签: